静岡県沖から九州東方沖にかけてのプレート境界で発生する巨大地震。過去100~150年周期で繰り返し起きており、最後の発生は1946年の昭和南海地震である。次回の発生は「今後30年以内に70~80%の確率」とされており、日本政府は最大でマグニチュード9.1、死者32万人、経済損失220兆円に達すると想定している。特に津波の被害が深刻と予測されており、最大死者予測の32万人のうち7割が津波によるものだとされる。

南海トラフ地震の歴史

南海トラフには3つの震源域があり、それぞれの震源域で発生する地震は東から順番に東海地震、東南海地震、南海地震と呼ばれる。これらの地震は理論上単独で発生することもあれば、3つのうち2つだけ発生したり、3つ同時に発生することもある。南海トラフ地震の最古の記録は684年(飛鳥時代)の白凰地震で、地震と津波の様子が日本書紀に記述されている。

江戸時代以降は、

1605年:慶長地震

1707年:宝永地震

1854年:安政地震

1944年・1946年:昭和東南海地震・昭和南海地震

という南海トラフ地震の記録がある。

宝永地震と富士山の宝永噴火

大体前の地震から短くて90年ぐらい、長くても150年以内に起こっている。それぞれ複数の震源域が一気に動いたり、数日〜数年の間を空けて別の震源で発生したりと様々だ。その中でも宝永地震は3つの震源がほぼ同時に動いた、記録が残る限り最大級の地震だという。駿河湾、紀伊半島沖、四国沖、九州沖まで広範囲で発生した巨大地震でもちろんそれ自体が引き起こした建物・家屋の倒壊、津波による被害も甚大だった。

しかしこの地震はこの後数年続く深刻な災害の始まりに過ぎなかった。宝永地震が発生してから49日後に富士山が噴火したのだ。宝永地震と宝永噴火についての科学的な因果関係は証明されていないが、地震が富士山地下のマグマを刺激したことが噴火の原因であるという疑いを持っている火山学者は少なくない。しかもこれも歴史に記録された中では最大級の爆発的噴火であり、東海地方では数十センチの火山灰が降り注ぎ、家屋の倒壊や土石流、作物の不作を招いた。

地震の直接の影響はそれほど大きくなかった江戸にも数センチの火山灰が積もったという。富士山の火山灰にはガラス質が少なからず含まれており、体内に入ると健康被害をもたらす。広範囲に降った火山灰で井戸や水源に混入し、飲用水不足も発生した。農産物の不作は深刻で米価の高騰などで一部地域では飢饉も引き起こした。復旧には約10年ほどかかったという。

境界型地震と活断層型地震

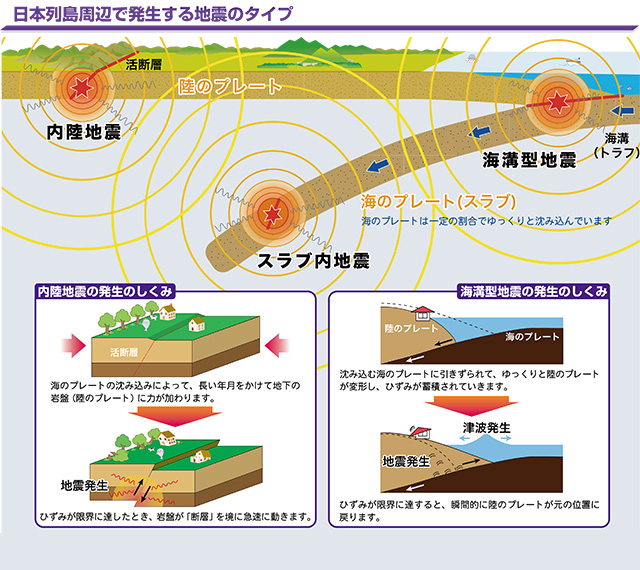

ところで南海トラフ地震はプレート境界型地震(海溝型地震)と言う。

地球にはいくつかのプレート(地球の表面を覆う岩盤の巨大なブロック)があり、それが年に数センチずつ離れたり、横にずれたり、一方のプレートの下に潜り込んだりしている。年々少しずつプレートの摩擦面の負荷が大きくなってゆき、あるときそれが元に戻ろうと急激に動くことにより地震が発生する。日本はプレートが潜り込む境界線の近くに位置しており、それが原因で定期的に地震が発生する。東日本大震災もこのプレート境界型の地震だ。

地震には活断層型地震(内陸地震)というのもある。こちらは陸地に数多く存在する活断層が急に動くことにより発生する地震だ。南海トラフ地震とともに現在恐れられている首都直下型地震はこの活断層型にあたる。阪神淡路大震災、熊本地震や能登半島地震もこの活断層型の地震である。活断層型の地震は局地的でマグニチュードもプレート境界方に比べて小さい、また陸地で発生するので津波の心配もほとんどないとされる。※能登半島地震では津波が発生したただ活断層型は発生の予測がほぼ不能という特徴がある。活断層は無数に存在し、動く頻度も千差万別だからだ。またプレート境界型より小規模とはいえ、阪神淡路大震災の例をみてもわかるようにもし都市を直撃すればそれを壊滅させるのに充分な規模になるものもある。

その後が重要な南海トラフ地震

南海トラフ地震に話を戻すと今後30年間に70〜80%の発生確率と言われても採れる対策は限られている。地震が起きたら津波対策ですぐに高台を目指す意識付けをするとか、寝ている自分の上にモノが落ちてこないように配置を考えたり、補強したりする、あるいはライフラインの破壊に備えて水食料や簡易トイレなどの備蓄をしておく。それによりまずは自分の身を守り、助けられる側ではなく助ける側になることを目指す、というところだろう。

もし災害を何とか元気な状態で切り抜けたとして、そこから大きな課題に対処しなければならない。220兆円と試算されている経済損失からの復興である。2024年の日本のGDPが617兆円なので、その35%が失われた状態からの再出発となる。東日本大震災のあと、所得税額に2.1%上乗せして徴収される復興特別税等の増税が実施されているが、次の震災にも同様の措置が採られ、復興のために国民全体が更なる負担を強いられるのは間違いないだろう。それを基に破壊されたインフラや建物の建設を進めてゆくことになるはずだ。

こうした復興事業自体は経済には良い影響もある。スクラップ・アンド・ビルドで日本中で老朽化の進むインフラの刷新には良い機会となり得る。ただここにも大きな問題がある。

それは人手不足。

少子高齢化が急速に進んでいる影響もあり、若年層が減少している日本では多くの業界において求人難が発生している。そういう状態ではやはり条件の良い仕事から埋まってゆくので、特に建設業においての人手不足は著しい。建設業界では今でも待遇改善による若手人材確保、高齢者、女性、外国人の活用、無人機やロボットなど新技術の開発など努力をおこなっているが、もし震災復興で需要が激増すれば、それを急速に進めてゆかなければならない。特にその中でも賃金や体力面で肉体労働に適している外国人男性に頼る場面は少なくないだろう。少子高齢化、人口減少社会が進む中での大災害は歴史上でも日本人が直面する最大の課題のひとつになるかもしれない。